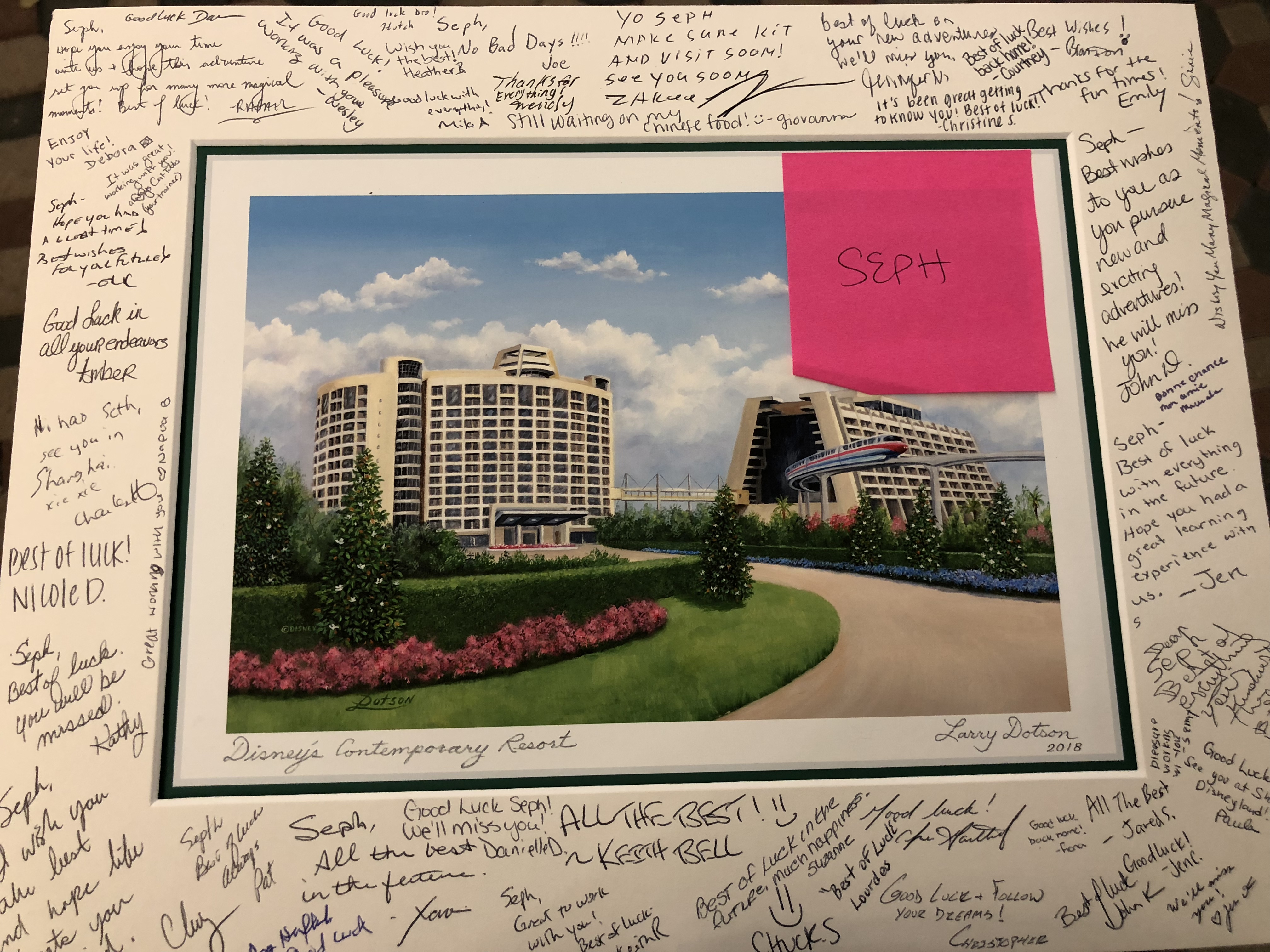

在瑞士蒙特勒的日内瓦湖畔,SHMS瑞士酒店管理大学见证了无数追梦者的成长,校友Seph正是其中之一 —— 现任紫江集团住房服务运营经理的他,拥有着令同龄人瞩目的职场履历:本科期间分别前往葡萄牙高尔夫度假酒店、阿联酋阿布扎比酋长皇宫酒店实习,以美国奥兰多迪士尼世界总部客户体验经理的身份开启职业旅程;后加入中粮集团,操盘上海高端服务式公寓标杆项目;2024年加入紫江集团,主导新建公寓从0到1的运营体系搭建。

从SHMS本科到复旦研究生,从国际品牌酒店到央企项目,在Seph的成长轨迹中,既有遍布三大洲五个国家的地理跨越,也有5年实现年薪60万的职场跃迁。他的故事,不仅是个人职业发展的范本,更折射出SHMS“实践+全球化”人才培养模式的独特价值。接下来让我们对话Seph,解密他的职场晋升密码。

很多人觉得留学生难适应国内尤其体制内的工作,但我认为国际化背景和本土化创新是可以互补的。在中粮大悦城控股时,我作为业主办公室一员派驻运营一线,面对的是外企管理方和央企业主方两种特色鲜明的处事风格——外企更讲流程和效率,央企更注重合规和品牌调性。这时候,在SHMS和美国实习经历中培养的跨文化协作能力,会让我在沟通与处理业务时更加得心应手。本质上,无论是跨文化团队还是跨体制协作,核心都是理解对方的利益诉求,在差异中找共识,推动目标落地。

更重要的是,这并非单方面的个人适应,而是一场企业与求职者的双向同频。现在越来越多的国内标杆企业正积极吸纳具备国际化视野与海外实战经验的人才,旨在引入全球领先的酒店管理模式与服务理念,以此驱动业务创新与增长。以我加入紫江集团的经历为例,其招聘标准设置了多重筛选壁垒:首先必须具有海外工作经验,这正是我在SHMS的多段全球实习中积累到的;其次偏好有国企和央企工作背景;第三是流利的英语沟通能力,需要通过近3小时的全英文高压车轮战面试;第四是高端服务式公寓履历,确保对垂直领域有深度理解;最后是具备持续的学习进化能力,而我同期考取复旦硕士恰恰满足了这一点。正是这种严苛的复合型要求,使得符合条件的求职者具备了极强的议价能力。

后来在中粮,我的角色转变为业主办公室运营专员。与业主代表一同共事的便利,让我亲历了更多复杂的权衡,比如制定公寓定价策略时,业主代表不仅看市场数据,更会评估政策风险、资产保值需求以及集团的跨品牌协同效应等等因素。我的思维方式,也从最初遇到问题就解决的“点状”低效模式,逐渐转向从单一问题出发,主动寻求解决同类问题的方案,实现“以点带面”的进化。

后续,我希望推动自己的思维实现从经验驱动向数据驱动升级。这源于对行业趋势的观察及自身能力提升的需求。当前,住宿业行业正从服务竞争、体验竞争转向数据竞争——以华住、亚朵为代表的头部品牌,都在用大数据驱动选址、定价及营销决策。而系统化的量化分析训练,正是我过往经历中所欠缺的。

这两段实战经历,也为我进入迪士尼世界奥兰多总部管理培训生项目奠定了基础。面试中,当面试官得知我曾任职于阿联酋酋长皇宫酒店时,她很惊喜地说自己曾入住那家酒店,对那种“不计成本创造极致体验”的服务印象深刻。我也顺势分享了对中东奢华服务与迪士尼 “魔法体验” 的洞察——两者都致力于在细节中超越预期,编织沉浸式叙事。

还有个很有意思的小插曲,面试前,SHMS老师、也是我的年级组长Thomas基于多年对迪士尼文化的观察,给了我一个精准建议:“记住,进门就给他们一个巨大的、真诚的美式微笑!热情与感染力就是最好的敲门砖。” 这个看似简单的“文化密码”,让我在一众严肃紧张的竞争者中脱颖而出。最终,凭借对多元服务理念的深刻理解、主动融入的文化适应力,以及现场展现的创新思维,我成功拿下了客户体验经理的岗位。

其次,SHMS对我的英语表达能力有很大的帮助,这也是我高分通过复旦大学硕士面试并获得二等奖学金的主要原因。初到瑞士时,我的英语基础比较薄弱,SHMS校园提供天然的国际交流氛围——很多老师和同学也来自非英语母语国家,他们更懂得如何放慢语速、运用清晰的表达和丰富的肢体语言辅助理解。渐进式的课程设计也让我在相对轻松的环境中逐步过渡,比如前文提到的大一的餐饮服务课,那时英语虽不流利,但简单的操作指令与合作需求正是最好的“热身”;而随着年级升高,课程挑战不断升级,无论是需要深入协作的项目,还是日益理论化的专业课程,都在更复杂的语境中运用英语,词汇量和表达力也随之显著提升。

有两门课程让我印象非常深刻,是Kathryn Medico老师的公开演讲(Public Speaking)和跨文化沟通(Intercultural Communication)。Kathryn有着深厚的媒体背景,课堂充满激情与感染力,这两门课程系统锤炼了我的演讲结构、逻辑表达与临场应变能力,也教会了我如何更有效自然地进行表达。得益于此,我后来成功担任了学校活动的英语主持,也打破了老师们对中国学生在此类角色参与度上的固有印象。

其次,SHMS对我的英语表达能力有很大的帮助,这也是我高分通过复旦大学硕士面试并获得二等奖学金的主要原因。初到瑞士时,我的英语基础比较薄弱,SHMS校园提供天然的国际交流氛围——很多老师和同学也来自非英语母语国家,他们更懂得如何放慢语速、运用清晰的表达和丰富的肢体语言辅助理解。渐进式的课程设计也让我在相对轻松的环境中逐步过渡,比如前文提到的大一的餐饮服务课,那时英语虽不流利,但简单的操作指令与合作需求正是最好的“热身”;而随着年级升高,课程挑战不断升级,无论是需要深入协作的项目,还是日益理论化的专业课程,都在更复杂的语境中运用英语,词汇量和表达力也随之显著提升。

有两门课程让我印象非常深刻,是Kathryn Medico老师的公开演讲(Public Speaking)和跨文化沟通(Intercultural Communication)。Kathryn有着深厚的媒体背景,课堂充满激情与感染力,这两门课程系统锤炼了我的演讲结构、逻辑表达与临场应变能力,也教会了我如何更有效自然地进行表达。得益于此,我后来成功担任了学校活动的英语主持,也打破了老师们对中国学生在此类角色参与度上的固有印象。

提升自己的实践能力,在可能的情况下,尽可能多地前往不同国家进行实习。我觉得不管是对个人的能力提升还是对行业的理解,都是读万卷书不如行万里路。真正的深度认知,无法仅从课堂、书本或教学视频中获得,它必须通过亲身“走出来”才能建立。

并且,这种“走出来”,并非短暂的旅游观光,而是真正在异国进行长期(4-6个月甚至一年)的生活与融入,学习更领先甚至挑剔的市场的运行规则。正是这种沉浸体验,才能让你接触并理解当地市场背后的逻辑,从而真正突破原有的认知边界。

因此,我坚信多国实习是拓展视野的绝佳途径。如果条件允许,不仅要去不同的国家,还应争取在不同的州/地区、甚至不同时段去体验,以获取更丰富、更立体的认知。